Mostrando entradas con la etiqueta Wilhelm Sasnal. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Wilhelm Sasnal. Mostrar todas las entradas

domingo, 7 de noviembre de 2021

domingo, 25 de mayo de 2014

El agricultor vivía en una pequeña casa unifamiliar. Planta baja y un primer piso; en las afueras de la localidad de Alfafar, muy cerca del campo. El agricultor tenía tres hijos y una hija. El pequeño, soltero, aún vivía en casa; a pesar de que apenas se le veía, siempre encerrado en su cuarto o afuera, con los amigos. El hijo pequeño no trabajaba. La chica, casada, acababa de tener su primer hijo. El siguiente, el mediano, era un bala perdida, un tipo muy vicioso; se casó y tuvo un hijo que ya tenía siete u ocho años, pero se pasaba las noches de bar en bar, bebiendo solo o con quien fuera. Al hijo mediano también le gustaba la cocaína. Se hablaba en el pueblo de los vicios del hijo mediano del agricultor; no obstante el padre decía no saber nada. El niño, como llamaba el agricultor a su hijo mediano, decía que no, que no se ponía nunca de coca, que lo suyo era el coñac y el güisqui. El agricultor ya no se sentía capaz de discutir con él cara a cara; al fin y al cabo, el niño era todo un hombre y se ponía muy burro cuando perdía los nervios. El hijo mayor se le mató en un accidente de tráfico. Era la pena de la familia. La mujer del agricultor, madre de sus cuatro hijos, no había superado la muerte del mayor, ni la superaría nunca. Esa mujer vivía angustiada, sin ningún remedio. Su tristeza era eterna. Apenas hablaba con nadie. Se atiborraba a pastillas. Dormía todo el día y lo único que solía hacer era prepararles algo de comida al agricultor y a su hijo pequeño, cuando este último andaba por casa. El agricultor y su mujer se habían casado para toda la vida; eso no había quien lo cambiara. Pero ya no se amaban. Apenas se aguantaban unas horas al día, por las noches. El agricultor se pasaba toda la jornada fuera de casa, en el campo; comía allí mismo o en un bar, y volvía al anochecer. El agricultor y la mujer casi siempre cenaban a solas, en silencio, como hipnotizados por el sonido del aparato televisor, que esparcía por toda la casa alegres proclamas publicitarias y, con total desparpajo, como burlándose del silencio sepulcral de sus dos únicos espectadores, un horrible zumbido electrónico (era un viejo aparato), sin que ninguno de ellos se viese afectado. Recogían los platos y fumaban. Siempre fumaban juntos, el agricultor y la mujer. Pero ni siquiera entonces se decían nada. A lo sumo hablaban del hijo pequeño; si estaba o no en la casa, si trabajaba o no en algo. A veces, la mujer anunciaba la visita de su hija: vendría en breve para que vieran al nieto. El hijo mediano, del que todo el mundo opinaba que era un vicioso, aparecía por casa muy de vez en cuando y sin avisar; siempre para pedirles dinero. Luego se enteraban de que andaba desaparecido varios días. Se decía en el pueblo que había sido visto en tal sitio, muy pasado de vueltas y embroncado. Mejor ignorarlo. El agricultor y la mujer fumaban juntos, en silencio siempre, cada uno pensando en lo suyo.

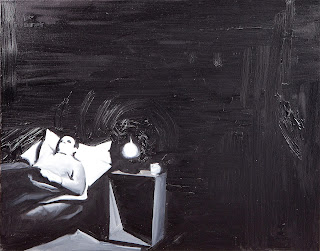

No le contó el agricultor a su mujer que por la mañana había visto a una puta mamársela a uno. El agricultor llevaba ya rato pulverizando las hierbas, cuidando los tomates y observando a ratos la amenaza del viento y las nubes. Oyó algo, un coche grande, de esos familiares. Se arrimó al polígono, cerca del descampado, como otras veces, esperando verle las piernas a la puta y la cabeza al putero a través de las ventanillas y el parabrisas. Pero esta vez estaban fuera del coche, los dos; la chica, de rodillas, mamaba aquella pequeña polla; el tipo, grueso y trajeado, pero con los pantalones bajados hasta las rodillas, la tenía agarrada por el cuello y la dirigía. El agricultor se quedó mirando un rato, entre indignado y ligeramente excitado. El putero ponía cara de perro rabioso. Miraba a la chica con fiereza mientras manejaba la cabeza, adentro y afuera. Luego la tumbó sobre el capó del coche y se la folló, poniendo la misma cara de depravado. Agazapado en los límites del huerto, el agricultor no distinguía el rostro de la chica, tumbada y recibiendo la polla del tipo. El agricultor quería verla. La cara de ella se lo diría todo. Pero el escorzo de su hermoso cuerpo le ocultaba el rostro y el agricultor sólo podía verle la mata de cabello, moviéndose al ritmo de los empellones del tipo que se la estaba follando. Entonces, el tipo se tumbó sobre la puta y le dijo algo. El agricultor no pudo oírlo. La puta cambió de posición, sumisa, y el tipo la empujó contra el suelo, a cuatro patas. Luego se la metió por el culo. Ella le gritaba: ¡Cabrón, mi ropa! El agricultor pudo escucharlo bien claro. Podía ver, desde su posición, agazapado en una esquina del huerto, la ropa de ella esparcida por el descampado, entre escombros y restos de basura. La chica, de hecho, estaba casi totalmente desnuda; el culo en alto, recibiendo. Ahora sí se le veía la cara. Parecía asustada. El agricultor interpretaba la expresión de miedo de la puta, mientras ella gemía. Luego el tipo tuvo su orgasmo y se retiró. La chica recogió del suelo la ropa y se fueron. Desaparecieron, calle abajo. El agricultor siguió entonces con su trabajo. Por la noche, fumando a solas con su mujer, no contó nada. Ambos guardaban silencio, absortos bajo el humo de sus cigarros. El agricultor revivió, mientras fumaba, aquella escena que había presenciado por la mañana. La niña iría el viernes por la tarde, con el nieto, le dijo la mujer. Bien, dijo el agricultor, procuraré estar. Una luz cenital iluminaba sus cabezas, envolviéndolos en una clase de misterio. Asfixiándose mientras se aproximaban al final de sus vidas. Tristemente aislados del mundo. Eran como dos espectros viviendo de sus malos recuerdos y sin esperanza. Cuando acabaron sus cigarros, la mujer tiró la ceniza a la basura y los dos durmieron.

Oriana volvió a su puesto junto a la gasolinera un poco agitada y con el rostro desencajado. Cuando se metió en la gasolinera cogió un Red Bull y un paquete de rosquilletas integrales; pasó por caja a pagar y Alonso Sánchez le preguntó qué le sucedía. Nada, le dijo Oriana, pero no volvió a salir al exterior, se quedó allí, como esperando algo de Alonso Sánchez, un nuevo comentario, algo que la consolara. Alonso Sánchez no le dijo nada; entonces, Oriana le propuso algo: ¿Sales un rato, a fumar un cigarro? Vale, dijo Alonso Sánchez, pero nos quedamos cerca de la puerta, porque si viene un cliente voy a tener que volver rápido.

El día era lluvioso. Al frente, a menos de treinta metros, la autovía emitía un rugido sónico. Los alrededores de la gasolinera, las calles del polígono y las entradas y salidas a la autovía, constituían un paisaje absolutamente impersonal, poderosamente alienante. Nada en ese sitio apaciguaba la mirada. Uno se daba cuenta de ello cuando de pronto cesaba cualquier actividad y se veía obligado a mirar alrededor. Oriana y Alonso Sánchez se apoyaron en un ventanal, junto a la puerta de la estación de servicio, y dejaron que rugiera la autovía, absorbidos por el paisaje desapacible.

¿Qué te ha ocurrido?, le preguntó Alonso Sánchez a Oriana.

Un hijo de puta me la ha metido por el culo y después no quería pagarme el servicio extra. Me ha arrastrado por el suelo. Se lo he contado a Jean Carlo y no ha hecho nada. Jean Carlo me ha cogido los cuarenta euros y ha dicho que ya me estaba bien. Se supone que me tiene que proteger; lo tenía a mano y le ha faltado decirle adiós, buenos días, al hijoputa. Yo lo hubiese matado allí mismo. Me ha tratado como si fuese un animal.

Ya, dijo Alonso Sánchez. Entonces, no pronunció nada más. Ni siquiera se atrevía a mirarla. Le hubiese querido decir algo, para consolarla. Imaginó que la rodeaba con los brazos y la arrullaba; pero no lo hizo. Algo se lo impedía.

Cualquier día apareceré muerta en alguna cuneta y no le importará a nadie, dijo Oriana.

No digas eso, dijo Alonso Sánchez. Lo que tú tendrías que hacer es salirte de ahí, cuanto antes. Podrías encontrar curro de cualquier cosa; de camarera, limpiando, lo que sea.

Tú lo ves muy fácil. Me tienen cogida por los güevos; les debo mucha pasta, conocen a mi familia... Además, tú no sabes lo que sería capaz de hacer conmigo Jean Carlo. Cuando llegué aquí me hizo mucho daño; él y sus amigos. Le temo demasiado para largarme. Debería convencerse él, para dejarme ir. O que alguien le convenciese a él.

Alonso Sánchez se quedó callado. Oriana nunca le había contado tanto. El tal Jean Carlo algunas veces había entrado en la estación de servicio; acompañando a veces a las chicas. Era un tipo muy serio; con un punto tímido, huidizo. Conducía un lujoso BMW de color morado, con un gran alerón coronando la puerta trasera, la del maletero. Alonso Sánchez a veces veía a las putas como si fuesen un grupo de turistas alrededor de Jean Carlo, alegres y despreocupadas. No se había parado a pensar demasiado en ellas. Se exhibían en las calles del polígono, pavoneándose como si fuesen maniquís. Alonso Sánchez sabía que la vida de ellas tenía que ser complicada, incluso muy dura; pero no se sentía afectado, quizá porque las putas no le hacían ver el peligro que las circundaba. Las putas son como los mendigos. Su oscuridad es inconmensurable y la gente es consciente de ello; pero en el escaparate de las calles su expresión es superficial y todo el mundo pasa de largo sin sentirse afectado. Si uno se acerca demasiado la oscuridad parece aspirarlo. Se siente entonces el vértigo de la marginalidad y la reacción inmediata es alejarse y volver a cubrir al ser marginal con una pátina de superficialidad, amable y decorativa, inclusive. Alonso Sánchez sintió ese mismo vértigo tras el relato de Oriana. Pensó que no conocía nada de ese mundo salvajemente degradado. Se sintió, de pronto, cobarde, mezquino. Apagó el cigarro que se habían fumado a medias, pisoteándolo exageradamente; como poniendo un punto y aparte en la conversación. O como una forma de decirle algo a ella sin necesidad de hablarle.

No vale la pena que te agobie con mi vida. ¿Qué tal tú, artista?, le preguntó Oriana.

He colgado una de mis esculturas, en una plaza en las afueras de la ciudad, dijo Alonso Sánchez.

¿Colgado? ¿Dónde?, preguntó Oriana.

En la plaza de los cines Albatros, cerca de la salida norte de la ciudad, respondió Alonso Sánchez.

¿La has colgado en una pared?, dijo Oriana.

¿He dicho “colgado”? Me refería a que la he colocado en un lugar de la plaza. En realidad, como te dije, las esculturas que estoy haciendo ahora se clavan al suelo, como estacas.

¿Sólo has puesto una? Creí que habías hecho varias, dijo Oriana.

Sí, dijo Alonso Sánchez, pero tengo que pensarme bien dónde las pongo; he de calcular el efecto en el entorno, algo que me resulta muy difícil.

Ya, por eso has elegido un lugar en las afueras; para causar un impacto total.

Si vas a ser cínica, me largo. No sabes lo importante que son para mí esas cosas. Por las esculturas aguanto este curro de mierda; son todo lo que tengo.

En ese momento una furgoneta se detuvo junto al surtidor número dos de la gasolinera. Alonso Sánchez dijo: Me voy para dentro. Oriana se quedó, observando a los tipos que iban en el interior del vehículo. Alonso Sánchez ya no podía oírlo cuando ella dijo: Perdona el comentario.

martes, 15 de abril de 2014

lunes, 14 de octubre de 2013

Voy descubriendo, a medida que envejezco, que todo lo que se supone que «me pasa» es lo que ya cuando era adolescente «me pasaba», pero multiplicado por un factor que aumenta en perpetua progresión aritmética.

Me sienta mal la gente. Al final, como al principio, es la puñetera gente la que me descoloca, descompensa, descompone, desbarata, desespera y sienta mal.

No soporto a nadie, o casi nadie; mi entorno circundante, con sus honrosas pero ay qué raras excepciones, me parece imbécil, gilipollas, pura filfa y sucedáneo, una pérdida atroz y surrealista de los minutos, las horas, los días, las semanas y los años de mi quién sabe si única existencia terrenal.

Nadie escucha. Nadie deja hablar. No hay quien meta una palabra ni de canto, ni aun cuando es capaz de reunir la energía necesaria para acometer la ardua y asquerosa tentativa, en esta dislocada babel del vacío lengüeteo. Es una permanente ofensiva de sofocación discursiva y gestual; un tragicómico zafarrancho de esperpéntica película de terror; un constante «aquí te pillo, aquí te mato» del más inane y vacuo blablablá.

Con regodeo. Con recochineo. Con paradójicamente puteadora sofisticación, que casi hace pensar en diabólicos procesos de adiestramiento previo: «Vas a aguantarme hasta la asfixia, hijo de puta, porque he venido aquí a largar mi rollo y no voy a soltarte hasta que me haya despachado».

domingo, 13 de octubre de 2013

lunes, 12 de agosto de 2013

domingo, 14 de abril de 2013

No me hables de Matisse...

Del estilo europeo de 1900, la tradición del estudio

en el que la mujer desnuda se recuesta para siempre

sobre una sábana de sangre.

Háblame en cambio de la cultura en general:

de cómo los asesinos se alimentaron

con la belleza robada a los salvajes: a nuestros remotos

pueblos llegaron los pintores, y nuestras encaladas

chozas de barro quedaron salpicadas de disparos.

Del estilo europeo de 1900, la tradición del estudio

en el que la mujer desnuda se recuesta para siempre

sobre una sábana de sangre.

Háblame en cambio de la cultura en general:

de cómo los asesinos se alimentaron

con la belleza robada a los salvajes: a nuestros remotos

pueblos llegaron los pintores, y nuestras encaladas

chozas de barro quedaron salpicadas de disparos.

sábado, 23 de marzo de 2013

domingo, 20 de enero de 2013

lunes, 10 de diciembre de 2012

sábado, 1 de diciembre de 2012

Javier Morant comenta con Ebbinghaus su afición a la literatura. Lo hace abiertamente y casi por casualidad. No tenía pensado hablar con Ebbinghaus de literatura, por no resultar presuntuoso y no aburrirle; pues un psicólogo no tiene por qué sentirse interesado por la literatura y, en cualquier caso, Javier Morant no está seguro de que su especial aflicción (como él dice, su "pulsión de muerte sobredimensionada") tenga nada que ver con la literatura o la literatura pueda hacer algo para paliarla. Ebbinghaus le interroga acerca de sus horarios, de los itinerarios que sigue durante la semana y los fines de semana, las horas de ocio y cómo y con quién las pasa. Javier Morant, de ese modo, repasa en voz alta todas sus actividades cotidianas y concluye diciendo: Llevo una vida absolutamente normal; inclusive, debería considerarme una persona afortunada. En efecto, Javier Morant confiesa que su entorno es relativamente amable; el problema no está en el exterior, dice, sino en su extraña susceptibilidad. Todo le hiere, cualquier banalidad, por insignificante que parezca, supone una agresión que mina su autoestima hasta hacerle desear morir. Una vez pasado el tiempo, dos o tres días, no más, Javier Morant se da cuenta de lo poco importante que ha sido aquello que le atormentaba y se siente capaz de relativizarlo. Entiende su poca importancia; no obstante, no tarda en producirse otro hecho igualmente insignificante que le vuelve a abrumar. A menudo piensa que su organismo psicológico es incapaz de inmunizarse frente a todas esas agresiones insignificantes por las que se siente atacado. Como si careciese de las defensas necesarias para salir a la calle y relacionarse normalmente con la gente. Curiosamente, frente a las grandes agresiones, en los conflictos importantes, ante los hechos verdaderamente relevantes de la vida, Javier Morant no tiene problemas; los afronta con arrojo, como si en realidad hubiese sido formado para ello, para enfrentarse a calamidades importantes y estar permanentemente alerta, ante situaciones límite. Es la calma relativa de la vida cotidiana lo que no soporta: los gestos irrelevantes, las ironías, los dobles sentidos, sentirse excluido en determinados círculos, la falta de empatía de determinadas personas, los desprecios encubiertos, toda una constelación de signos que articulan el juego social y la sensación de ser totalmente ineficaz en la manipulación de estos signos. La literatura le ayuda, dice. Entonces, Ebbinghaus arquea una ceja e interroga, de nuevo. A ver, a ver, explícame eso de que "la literatura te ayuda". Sí, dice Javier Morant, leer me ayuda a entender y relativizar todas estas cuestiones. Leer libros buenos, libros serios, escritos con honestidad. La historia de la literatura está llena de excluidos sociales, de personajes incapacitados para la vida y que sufren terriblemente a causa de esta incapacidad, desgraciados que hacen poesía con sus desgracias, convierten la sustancia negra de la existencia en algo bello o heroico. La literatura está llena de ejemplos, dice Javier Morant. Te hace pensar que no eres el único que lo pasa mal frente a la incertidumbre; hay o ha habido otros, no estás solo, esto es, no tienes por qué sentirte solo. Entonces, dice Ebbinghauss, ¿qué haces aquí? ¿Para qué acudes a la consulta de un psicólogo? No lo sé, dice Javier Morant; tal vez porque darse cuenta de que uno no es el único no supone un paliativo. Quiero dejar de sufrir, dice. Intentarlo, al menos. En ocasiones me he sentido tan mal que he estado demasiado cerca del suicidio, confiesa. Necesito que alguien me salve la vida.

Ya, dice Ebbinghaus. Y se queda un momento callado, meditando. Anota algo en un cuaderno y se quita las gafas, haciéndolas balancerar alrededor de una patilla. Yo no puedo solucionar eso que pides, dice Ebbinghaus. No puedo cambiar tu personalidad, tu psicología. Puedo ayudarte a hacer conscientes tus problemas psicológicos, aflorarlos, y ayudarte a afrontarlos de la mejor manera posible de acuerdo con tu personalidad. Has de conocer tus debilidades y aprender a vivir con ellas; al igual que un cojo aprende a vivir con su cojera. En ese momento, Javier Morant odia a Ebbinghaus. ¿Cómo puede haber hecho un diagnóstico tan peregrino? ¿Para eso le paga? ¿Para decirle que "se tiene que conformar" con lo que tiene, con lo que es, con el desastre que ha sido hasta ahora? Javier Morant centra su atención en la barriga flácida de Ebbinghaus. Como si de esa barriga se pudiese extraer alguna clase de significado. Como si esa flacidez, esa adiposidad de la barriga, fuese extrapolable. Javier Morant piensa que está siendo tratado con esa misma blandura, con esa dejadez de la barriga. Tiene ganas de irse, de largarse a su casa. Entonces, Ebbinghaus añade: ¿Escribes? ¿Cómo?, dice Javier Morant. Alguien que dice ser aficionado a la literatura debería escribir. ¿Escribes?, repite Ebbinghaus. Oh, no, dice Javier Morant, no puedo o no sé; nunca se me ha ocurrido, no soy capaz de enlazar dos frases seguidas. ¿Ni siquiera a nivel terapéutico? ¿Nunca has escrito un diario?, interroga de nuevo el psicólogo. Oh, no, no. Lo intenté siendo adolescente, pero ya no. Me sentiría disminuido. No soy tan arrogante, no tengo esa ambición. No esoy hablando de ambición, prosigue Ebbinghaus, no digo que escribas como los grandes escritores, sino que utilices la escritura como terapia, para poner en orden tus ideas, para distanciarte de tus problemas. Yo diría, dice Ebbinghaus, que tienes el perfil del escritor de diarios. Creo que escribir diariamente te ayudaría. Necesitas algo que te ayude a relativizar todo eso que dices que te aflige. Necesitas convertir aquello que te aflige en un síntoma encapsulado, es decir, alejarlo de ti, que llegue a ser algo fácilmente soportable, molesto en un momento determinado pero soportable. En ese momento, Ebbinghaus mira el reloj y se levanta, de súbito, dirigiéndose hacia la puerta e invitando, con un leve gesto de la mano, a Javier Morant a salir. Se dan la mano y Ebbinghaus se despide diciendo: Piensa en ello.

Javier Morant se va a casa tratando de entender todo aquello. "Síntoma encapsulado", piensa. ¿Qué puta mierda es eso?

domingo, 25 de noviembre de 2012

jueves, 1 de noviembre de 2012

Ayer se produjeron un par de situaciones paralelas.

Primera. Tuve que expulsar a un alumno por palparle el culo a una alumna. En un principio, mi intención no era expulsarlo. Creí que sería bastante con una amonestación verbal. Al parecer, no era la primera vez. El tipo le palpa el culo a ella y ella ríe y, de paso, ríen todos. Al renegar al chico, probablemente compliqué el tema. La alumna, en un principio divertida, se ofendió. Me dijo que ya estaba bien, que siempre le hacen lo mismo. Entonces, el chico lo corroboró. Me dijo que siempre le toca el culo y ella no dice nada. Como si esa especie de costumbre le diese a él el derecho a seguir haciéndolo, inclusive en contra de la voluntad de ella. Los amigos del chico se estaban descojonando. Va, decían, siempre te lo hace y te ríes, no te hagas ahora la estrecha. Era una especie de espectáculo chistoso entre ellos. La chica posiblemente no sabía reaccionar de otra forma. Que todo esto sucediera en mi presencia le daba otra perspectiva, supongo. La verdad, yo no sabía muy bien cómo solucionarlo. ¿Y si me estaban tomando el pelo? La chica parecía agobiarse en serio. Ellos, seguían con la broma. Le dije a ella que si de verdad le había molestado yo no tenía inconveniente en expulsar al chico. Decide tú, le dije. La chica asintió tímidamente. Hala, fuera de clase, le dije al chico. Hubo protestas. Uno de sus amigos salió en defensa del tocaculos. A ella le mola, no le molesta, es mentira, dijo. Ella replicó: No, es verdad, estoy harta. Le dije al chico, gritando, que me parecía asquerosamente machista, tanto el hecho de tocarle el trasero a la chica, porque sí, para reírse, como el comentario de que a ella le mola. Callaron. Pero al poco rato comenzaron a bromear entre ellos llamándose machistas los unos a los otros. Uno de ellos es negro. Le llamaban negro y se descojonaban. Además de machistas somos racistas, me decían. Tanto puto sarcasmo era imposible de superar sin sentirse profundamente ridículo.

Segunda. Vuelvo a casa. No tengo gasolina. Paro a repostar. El establecimiento es grande. Hay muchos coches. Un solo empleado. Tardan en atenderme. Un par de coches más allá diviso una rubia prodigiosa, muy guapa. Luce un poderoso Mercedes todoterreno. Una pija. Una pija muy vistosa. No puedo dejar de mirarla. El tipo de la gasolinera me pone treinta euros, tal y como yo le he dicho. Entro a pagar. Detrás de mí, entra la rubia. Nos ponemos en fila frente a la caja. Un tipo de aspecto un tanto rústico se coloca justo detrás de la rubia. Yo no me fijo en él, la verdad; hasta que pago lo mío y me dispongo a salir. En ese momento, la chica rubia se da la vuelta y se dirige al tipo rústico; y le dice, a gritos: ¿Me has estado tocando por detrás? Entonces me fijo en el tipo; es grueso y de aspecto miserable. Dice: No te enfades, mujer, era una broma. La rubia poderosa, sin dejar de gritar, le contesta: Pues bromea con quien tengas confianza, no conmigo. Probablemente acaba ahí la cosa, no lo sé. Me pilla saliendo, me he parado un momento y no puedo pararme más. Está claro que la chica rubia no necesita un John Wayne que salga en su defensa. El tipo rústico trata de disimular el ridículo cogiendo del expositor una revista, Hola Especial Moda, creo.

Primera. Tuve que expulsar a un alumno por palparle el culo a una alumna. En un principio, mi intención no era expulsarlo. Creí que sería bastante con una amonestación verbal. Al parecer, no era la primera vez. El tipo le palpa el culo a ella y ella ríe y, de paso, ríen todos. Al renegar al chico, probablemente compliqué el tema. La alumna, en un principio divertida, se ofendió. Me dijo que ya estaba bien, que siempre le hacen lo mismo. Entonces, el chico lo corroboró. Me dijo que siempre le toca el culo y ella no dice nada. Como si esa especie de costumbre le diese a él el derecho a seguir haciéndolo, inclusive en contra de la voluntad de ella. Los amigos del chico se estaban descojonando. Va, decían, siempre te lo hace y te ríes, no te hagas ahora la estrecha. Era una especie de espectáculo chistoso entre ellos. La chica posiblemente no sabía reaccionar de otra forma. Que todo esto sucediera en mi presencia le daba otra perspectiva, supongo. La verdad, yo no sabía muy bien cómo solucionarlo. ¿Y si me estaban tomando el pelo? La chica parecía agobiarse en serio. Ellos, seguían con la broma. Le dije a ella que si de verdad le había molestado yo no tenía inconveniente en expulsar al chico. Decide tú, le dije. La chica asintió tímidamente. Hala, fuera de clase, le dije al chico. Hubo protestas. Uno de sus amigos salió en defensa del tocaculos. A ella le mola, no le molesta, es mentira, dijo. Ella replicó: No, es verdad, estoy harta. Le dije al chico, gritando, que me parecía asquerosamente machista, tanto el hecho de tocarle el trasero a la chica, porque sí, para reírse, como el comentario de que a ella le mola. Callaron. Pero al poco rato comenzaron a bromear entre ellos llamándose machistas los unos a los otros. Uno de ellos es negro. Le llamaban negro y se descojonaban. Además de machistas somos racistas, me decían. Tanto puto sarcasmo era imposible de superar sin sentirse profundamente ridículo.

Segunda. Vuelvo a casa. No tengo gasolina. Paro a repostar. El establecimiento es grande. Hay muchos coches. Un solo empleado. Tardan en atenderme. Un par de coches más allá diviso una rubia prodigiosa, muy guapa. Luce un poderoso Mercedes todoterreno. Una pija. Una pija muy vistosa. No puedo dejar de mirarla. El tipo de la gasolinera me pone treinta euros, tal y como yo le he dicho. Entro a pagar. Detrás de mí, entra la rubia. Nos ponemos en fila frente a la caja. Un tipo de aspecto un tanto rústico se coloca justo detrás de la rubia. Yo no me fijo en él, la verdad; hasta que pago lo mío y me dispongo a salir. En ese momento, la chica rubia se da la vuelta y se dirige al tipo rústico; y le dice, a gritos: ¿Me has estado tocando por detrás? Entonces me fijo en el tipo; es grueso y de aspecto miserable. Dice: No te enfades, mujer, era una broma. La rubia poderosa, sin dejar de gritar, le contesta: Pues bromea con quien tengas confianza, no conmigo. Probablemente acaba ahí la cosa, no lo sé. Me pilla saliendo, me he parado un momento y no puedo pararme más. Está claro que la chica rubia no necesita un John Wayne que salga en su defensa. El tipo rústico trata de disimular el ridículo cogiendo del expositor una revista, Hola Especial Moda, creo.

lunes, 27 de agosto de 2012

En resumen,

yo soy aquel,

como reza una canción,

que da una nota de color

en su vida. Así

me lo hizo saber

no hace mucho,

después de (¿siete?) años.

En el fondo,

lo sabía.

Se puso a salir conmigo

como quien pone

un excéntrico

en su vida.

Ahora se queja

de que yo no sea

el tipo sensato y cabal

que dice necesitar.

yo soy aquel,

como reza una canción,

que da una nota de color

en su vida. Así

me lo hizo saber

no hace mucho,

después de (¿siete?) años.

En el fondo,

lo sabía.

Se puso a salir conmigo

como quien pone

un excéntrico

en su vida.

Ahora se queja

de que yo no sea

el tipo sensato y cabal

que dice necesitar.

miércoles, 20 de junio de 2012

Uno se duele hacia dentro.

De modo que el dolor

lo pone a uno frente a una especie de

oscuridad.

Si el dolor es introvertido

el placer debe ser lo contrario.

No se da cuenta,

pero su voz me repara.

Utiliza un tono amable,

restaurador.

Como un manto

suave.

De modo que el dolor

lo pone a uno frente a una especie de

oscuridad.

Si el dolor es introvertido

el placer debe ser lo contrario.

No se da cuenta,

pero su voz me repara.

Utiliza un tono amable,

restaurador.

Como un manto

suave.

viernes, 4 de mayo de 2012

Acabo de recibir por correo un ejemplar usado de La amante de Wittgenstein, de David Markson. Este libro es muy anterior a Punto de fuga. La amante de Wittgenstein es más narrativo, mucho más novela. Hay un pretexto apocalíptico: una mujer en el fin del mundo, el único ser humano que queda en el planeta. Hace un recorrido introspectivo alrededor de un sin fin de referencias culturales. Es un texto simbolista, en definitiva. Sobre el final de la cultura. Un barrido entrecortado alrededor de los restos de esta fiesta nuestra: Occidente y la tradición artística y literaria. Nada que ver con Montaigne. En los textos de Markson hay una afectación tristísima. Como en un naufragio.

El vendedor, con quien yo he contactado a través de internet, me aseguraba que el libro estaba en buenas condiciones, intacto. Tiene tres frases subrayadas.

Yo nunca había comprado así un libro usado, sin verlo y sin manosearlo.

No suelo comprar libros usados, precisamente para evitarme encontrar sorpresas, anotaciones, subrayados. El tipo ha tachado una sílaba, inclusive, para corregir una errata. Me gustan los errores de impresión. Los prefiero a los subrayados.

No se necesitaba mucho dinero para comprar un regalo bonito, pero se necesita mucho tiempo,...

Los hombres están tan necesariamente locos, que no estar loco sería otra forma de locura,...

... es frecuente encontrar un nombre como el de Martin Heidegger al leer, aun cuando es poco probable que se lean libros escritos por el propio Martin Heidegger.

Yo nunca hubiera subrayado esas tres frases. Me parece insoportable que alguien haya resaltado todo eso. ¿Qué razones ha tenido? No lo entiendo. Esas frases forman, en conjunto, un discurso muy mediocre, ridículo. ¿Por qué recordarlas?

El vendedor, con quien yo he contactado a través de internet, me aseguraba que el libro estaba en buenas condiciones, intacto. Tiene tres frases subrayadas.

Yo nunca había comprado así un libro usado, sin verlo y sin manosearlo.

No suelo comprar libros usados, precisamente para evitarme encontrar sorpresas, anotaciones, subrayados. El tipo ha tachado una sílaba, inclusive, para corregir una errata. Me gustan los errores de impresión. Los prefiero a los subrayados.

No se necesita

Los hombres están tan necesariamente locos, que no estar loco sería otra forma de locura,...

... es frecuente encontrar un nombre como el de Martin Heidegger al leer, aun cuando es poco probable que se lean libros escritos por el propio Martin Heidegger.

Yo nunca hubiera subrayado esas tres frases. Me parece insoportable que alguien haya resaltado todo eso. ¿Qué razones ha tenido? No lo entiendo. Esas frases forman, en conjunto, un discurso muy mediocre, ridículo. ¿Por qué recordarlas?

Etiquetas:

David Markson,

Diario impersonal,

Wilhelm Sasnal

David Markson protagoniza una anécdota que bien podría haberle servido a él para alguno de sus aforismos. Al morir el escritor sus herederos venden toda o gran parte de su biblioteca a la librería Strand de Nueva York (no recuerdo con exactitud los datos concretos de este hecho; leí sobre ello hace unos días en alguna página de internet que ahora no encuentro). Conozco esa librería. Pasé ratos muy agradables registrando sus estanterías las veces que viajé a esa ciudad monstruosa. Se trata de una librería de viejo descomunal, con cientos de miles de ejemplares amontonados en estantes interminables y por los suelos. Recuerdo que compré allí varios catálogos de pintura a muy buen precio. Al parecer el escritor David Markson murió siendo desconocido y muy poco apreciado, por lo que la venta de sus libros a esta librería pasó desapercibida. El tipo, sin embargo, escribía su nombre en la primera página de cada uno de sus libros (yo hago lo mismo, aunque soy consciente de que es una gilipollez... se trata de una costumbre compulsiva, una forma de apropiarse del objeto-libro... quisiera no hacerlo, la verdad, pero soy incapaz; tengo el sentido de la propiedad demasiado arraigado). Alguien compró uno de los libros de la antigua biblioteca de Markson y leyó la firma del escritor en la primera página. Esa persona, al parecer, sin conocer al escritor, buscó el nombre en internet para ver de quién se trataba; descubriendo así que no era un tipo cualquiera, sino uno de los escritores más audaces de su generación, calificado de "experimental" y prestigiado por la opinión que de él tenían colegas suyos de generaciones posteriores, como David Foster Wallace. Al parecer esa persona anónima, al descubrir la obra de Markson y ser consciente de la importancia que para él tenían la citas cultas, los datos concretos sobre otros escritores y libros, o lo que fuera, se propuso rastrear a través de internet la existencia de otros ejemplares de viejo procedentes de la biblioteca vendida del raro escritor. Encontró varios, según leí hace días y ahora no puedo comprobar; todos ellos firmados por el autor y llenos de anotaciones y subrayados.

¿Son todos los aforismos de Markson fruto de una investigación rigurosa y certera? ¿Se trata de anécdotas verídicas? ¿En qué biografía aparece el número de pie que calzaba Dostoievski o la costumbre de cagar fuera de casa de Nietzsche? ¿Qué empuja a Markson a fijarse en ese tipo de cosas? ¿Y qué nos ha querido decir con ello, acumulando anécdotas de este tipo?

Yo no entiendo nada, la verdad. Existe un componente de broma culta, esnobista, postmoderna, como ya he dicho, pynchoniana. Pero, ¿más allá?

Lo hubiese alineado con Montaigne. No obstante, ¿existe en Markson esa misma voluntad de conocer el mundo, renacentista, es decir, humanista? ¿O, al contrario, hay un proposito de, definitivamente, pervertirlo derribando sus estructuras?

¿Son todos los aforismos de Markson fruto de una investigación rigurosa y certera? ¿Se trata de anécdotas verídicas? ¿En qué biografía aparece el número de pie que calzaba Dostoievski o la costumbre de cagar fuera de casa de Nietzsche? ¿Qué empuja a Markson a fijarse en ese tipo de cosas? ¿Y qué nos ha querido decir con ello, acumulando anécdotas de este tipo?

Yo no entiendo nada, la verdad. Existe un componente de broma culta, esnobista, postmoderna, como ya he dicho, pynchoniana. Pero, ¿más allá?

Lo hubiese alineado con Montaigne. No obstante, ¿existe en Markson esa misma voluntad de conocer el mundo, renacentista, es decir, humanista? ¿O, al contrario, hay un proposito de, definitivamente, pervertirlo derribando sus estructuras?

martes, 24 de abril de 2012

martes, 21 de febrero de 2012

martes, 31 de enero de 2012

Suscribirse a:

Entradas (Atom)